总访问量:

秦鹏,Aug. 29, 2025

聚焦于石油地质学的根本科学问题,即油气在地下的分布及其主控因素。核心讨论点包括:

这些问题的解答直接服务于油气勘探方向和战略部署。

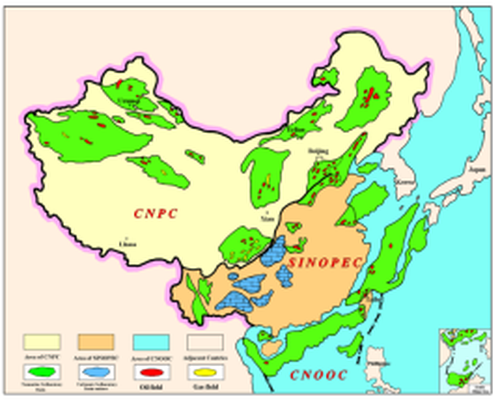

图1:中国“三桶油”公司主要区块划分和勘探情况

图1:中国“三桶油”公司主要区块划分和勘探情况

采用“生、储、盖、运、圈、保”六要素来阐释成藏过程。

l 生(源岩):有机质成熟转化为油气的条件和阶段;

l 储(储层):砂岩、碳酸盐岩、火成岩等储集体的孔隙、渗透特征;

l 盖(盖层):泥岩、膏盐层等阻隔油气运移的关键;

l 运(运移):初次运移和二次运移通道及动力机制;

l 圈(圈闭):断层、岩性、背斜等聚集空间;

l 保(保存):区域盖层、构造稳定性和水动力条件决定油气能否长久存在。

这些奠定了后续各盆地对比的分析框架。

图2:初次运移和二次运移示意图

每个盆地有独特的演化历史,影响油气成藏的主导作用的地质因素不尽相同。报告梳理了东北、中部、西北等区域的代表性盆地:

l 准噶尔盆地:多旋回叠合盆地,特点是多期构造、多层系、多源供烃。

l 塔里木盆地:连续沉积型叠合盆地,海相碳酸盐岩发育,保存条件好,东西差异明显。

l 鄂尔多斯盆地:构造稳定,典型“三明治”生储盖组合,气田集中。

l 四川盆地:海相+陆相双层体系,构造-沉积-成岩耦合控制致密气藏。

l 松辽盆地:裂陷-坳陷叠合盆地,多旋回组合,深气层与中浅层油共存。

图3:中国主要含油气盆地及油气田分布图

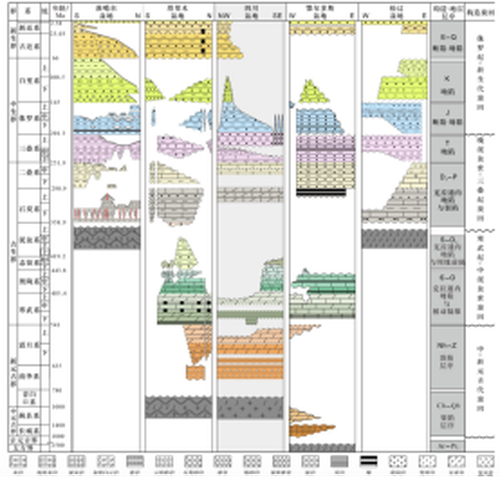

图4:中国主要含油气盆地地层-构造对比剖面图

从中可以看出,油气分布受多因素控制:沉积-构造背景决定了烃源岩与储层的分布格局,储盖组合特征通过纵向多旋回叠置促进了油气的富集和保存,而构造运动与保存条件则由古隆起、断裂系统及后期挤压强度差异来决定油气聚集的空间分布和丰度。

你必须登录之后才可以参与讨论。